Si miete

A metà giugno era tempo di mietere il grano, “le spighe indorate dal caldo sole…

A mietere cul fer da sgàr o al sghét da la matina a la sira andava via la poesia.

Bisognava preparare gli attrezzi: as bateva al fer, as bateva al sghét, as dastacava da li piani dal purghét l'”apparecchio” che si fissava alla falce (serviva a trasportare le spighe tagliate da una parte evitando così che fossero calpestate).

Con il falcetto si tagliavano le spighe coricate dal vento e dalla pioggia.

“L’Impero”, una pianta dallo stelo molto alto e fragile, dava una resa buona per quei tempi (circa dieci quintali per biolca).

I falciatori, di mattino presto, per il fresco, incominciavano a mietere andando avanti e indietro sui margini del campo; dietro le donne raccoglievano le spighe, i ragazzi stendevano per terra il legame (l’och, così veniva chiamato). Tenevano sottobraccio un mazzo di ligàm at pavèra bagnati per renderli più resistenti, altri erano pronti per la legatura, si faceva il covone, al còf, che veniva messo da una parte per far posto ai mietitori.

Quand as senteva l’aria dal mesdì, as fava i maràgn, una costruzione a croce greca a quattro strati di covoni, disposti con le spighe rivolte all’interno, gli uni sopra agli altri e sopra si mettevano tre covoni, i gai, per evitare che in caso di pioggia si bagnasse il grano.

C’era da tagliare l’erba per le mucche, in fretta si rastrellava, in fretta si caricava e in fretta si portava a casa: era quasi l’una.

Si andava nella stalla per rassettare la lettiera, si tirava in dal sulchér lo sporco.

Si tirava acqua dalla pompa, la tromba, per rinfrescarsi e finalmente si mangiava: sifulót cun la pistàda ad gràs, per secondo quél cunsà con olio e aceto e se c’era qualche fetta di salame l’era un bel fat.

Gh’era tant, gh’era poch as magnava quel ca gh’era e nessuno parlava o si lamentava.

Si andava a riposare, alle tre si ricominciava: si sollevava polvere dal grano che si tagliava, polvere si levava dalla terrra e si impastava con il sudore della fronte, sul collo, su tutto il corpo. In bocca la saliva sapeva di terra, si formava la paladina; da la suca da vin as beveva un sorso d’acqua fresca, ma poca per evitare l’acquasèra in dal stomach e poi vomitare.

La fatica era tanta. Finalmente vers basóra as fava merenda: pane e cipolla puciada in dal vin vudà in na scudèla, un magnar da sior, soprattutto se c’era anche un pezzo di formaggio accompagnato da un riposo ristoratore all’ombra fresca di una pianta.

Non sempre si recuperavano le forze: alcuni si coricavano per terra senza mangiare niente, specialmente le donne non abituate ad uno sforzo continuato. Quelle che dovevano allattare i bambini andavano a casa concedendosi un po’di riposo in più: «car al mè tesòr ch’at sé al me arsòr».

A volte, per non perdere tempo, portavano i bambini in campagna e ogni tanto i gh dava n’uciàda.

Fatta merenda, sóta incora fino a sera inoltrata: adès ch’era andò so al sol as laurava mèi… e via!

Così per una quindicina di giorni.

Terminata la falciatura e mis in maràgn al furmént, si preparava il carro per il trasporto a casa, si ungevano le ruote (il mozzo), si posizionavano i quatar cauc uno per ogni angolo, si legavano agli anelli anteriori le funi.

La mattina presto si passava fra due file di maràgn: i contadini portavano i còf sprucà in sal rasch e uno sul carro li aggiustava.

Raggiunto un determinato numero di strati, si facevano passare sopra le funi che venivano agganciate al mulinello per la trazione, bloccato poi dal gancio.

La cavalla veniva presa per la briglia, si incitava, le si parlava accarezzandole il collo e la si incoraggiava per lo sforzo che doveva fare: le ruote del carro avevano cerchioni in ferro piuttosto stretti e sotto il peso del carico tendevano a sprofondare nel terrreno: il trasporto era impegnativo.

Piano piano si andava in cavdàgna; a gh’era la sgulìna, coloro che avevano caricato, col tridente puntellavano il carro lateralmente per attutire gli sbalzi, si svoltava in stretto e finalmente si arrivava sul carzadón. Arrivati a casa il carro veniva posizionato, si staccava la cavalla, si faceva abbeverare, si dava da mangiare al bavrón (composto di farina di mais, avena e orzo): anche lei aveva bisogno di riposare.

Si scaricavano i covoni dentro la barchessa finché c’era posto, poi si continuava fuori sull’aia, si faceva al cavaión. Così avanti e indietro dalla campagna per più di una settimana, con la camicia incollata alla schiena con sudore e polvere.

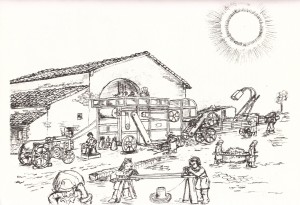

Arrivava la macchina da batar. Noi ragazzi correvamo incontro al convoglio composto dal landin, da la pressa, da la trebbia e dal caratìn per il carburante. Il tutto non riusciva a svoltare dentro la corte perchè c’erano i pilastri: veniva allora staccata la trebbia, si entrava con motore e pressa che veniva posizionata vicino alla barchessa, dopodiché si trainava dentro la trebbia e al caratìn.

Con abilità il motorista allineava a giusta distanza le macchine e il motore che dava movimento con il cinghione, alla trebbia e alla pressa.

Il lavoro per noi ragazzi era fare i filfèr: si srotolava da una matassa il filo di ferro, si faceva un occhiello che veniva arrotolato con il gancio in punta alla manovella, si abbassava la leva; dall’altro capo del macchinino si tendeva il filo con la pinza e, con il tronchesino, veniva tagliato con un colpo secco.

Il filo doveva essere dritto e ben steso perchè veniva infilato nella “forchetta” per legare le botole di paglia.

La mattina presto il motorista accendeva la lanterna per scaldare la testa del landini: quando lo metteva in moto, tutti dovevano essere al loro posto. Il motore veniva accelerato, la trebbia in movimento faceva sentire la sua fragorosa voce, al paiarìn, con il fazzoletto sul viso, con fuori solo gli occhi era sulla buca del baddór(lo sgranatoio). Arrivavano i primi covoni, la donna avvolta nel grembiule e cappello di paglia in testa, cun la runchéta la tàiava al ligàm, al paiarìn col gesto solito, stendeva il frumento nello sgranatoio che sussultava. La polvere invadeva ogni posto di lavoro.

Il grano usciva dalle bocchette, si riempivano i sacchi che venivano vuotati in una zona libera dell’aia (in un secondo tempo veniva steso per l’essicazione).

Sotto la trebbia cadeva la pula che con il rastrello la donna, anche lei con il fazzoletto davanti alla bocca e la capéla in cò, riempiva la barèla che altre due vuotavano sulla luchèra e la pula più fastidiosa era quella del “San Giorgio” con la sua “resca” lunga tre centimetri.

La paglia che usciva dalla bocca della trebbia cadeva sul nastro trasportatore della pressa, al macaco la mandava nella tramoggia, il martinetto collegato alle aste del macaco la comprimeva, due persone infilavano i fili di ferro nelle forchette, univano i capi per comporre la botola che veniva raccolta e sistemata sulle spalle per portarla nella barchessa o per erigere la paièra.

A mezzogiorno si fermava tutto, la gente si lavava alla meglio, si dava giù la polvere. Attorno alla tavola apparecchiata si stava un po’stretti, perchè c’erano anche gli operai addetti alla trebbia. Nella pentola grande c’era il cappone, nel brodo si cuocevano le tagliatelle, naturalmente fatte in casa, si affettavano la coppa e il salame gentile, si mangiava in allegria: il vino era il migliore della cantina.

Era questa un’occasione per far bella figura con gli estranei. Noi ragazzi mangiavamo sotto i purghét, a tavola non ci stavamo.

Si riposava, si dormiva un’oretta: chi sulla paglia all’ombra della casa o di un albero, tutti i posti andavano bene.

Alle tre in punto (ora vecia) il motore veniva acceso e il suo battere caratteristico dava la sveglia. Si ricominciava, al sol al piciàva, si beveva, il sudore scorreva, bisognava graduare lo sforzo, c’era poco fiato anche per parlare, la sera era ancora lontana, di covoni ce n’erano ancora tanti.

‘’Al pan dal puvrét al gh’ha sèt grosti,

quela in mès l’è la pu dura”

Così si dice anche oggi soprattutto ricordando quei tempi.

In coda alla trebbiatura arrivavano le spigolatrici con sacchi colmi di spighe e la baròsa piena di manèli: già al médar lavoravano come giornaliere per la raccolta del grano, poi ritornavano sui campi per spigolare.

Le spigolatrici

Si legavano attorno alla vita il sacchetto, raccoglievano le spighe con gesto rapido, staccavano le teste dal gambo, le introducevano nel sacchetto che, una volta riempito, veniva travasato nel sacco grande; noi ragazzi facevamo li manèli che lasciavamo dritte sul terrreno, in piedi.

A gneva un mal da schéna che ogni tanto ti costringeva a tirarti su dritto e riposarti qualche attimo, per dire «ooh che mal!».

Bisognava fare attenzione ai sproch, a girare a piedi nudi fra le stoppie. Qualche volta succedeva che ti pungevi il piede e questo con il sole ardente faceva male.

Così finiva la giornata di lavoro alla trebbia.

Riassumendo, tagliato il grano, veniva raccolto e legato, disposto in maràgn, caricato sul carro e portato a casa. Si scaricava, si sistemava nella barchessa o si faceva al cavaión, col tridente (al rasch) volava sulla trebbia, la dona la taiava al ligàm, al paiarin al la butava in dal sgranatoio, as sistemava la paia, al loch e al furment in sl’èra (sull’aia). Ora, con la mietitrebbia, non c’è più niente da fare: l’agh pensa té a far tut!

Al loghino, tra om, dóni, vec e putlét, eravamo in trentaquattro, su un fondo di circa cento biolche di terra: con la meccanizzazione in du i basta!

Tratto da “Giochi lavori, ricordi di un tempo” di Ado Lazzarini 2017