Il giovane incontrato da Ulisse scomparve nuovamente per qualche minuto nel folto del boschetto di pioppi, ne ritornò con arco, frecce e un carniere di selvaggina appena catturata e indicò al greco il sentiero verso nord, mettendoglisi al fianco e iniziando il suo racconto.

«Ti narrerò volentieri, straniero, la storia di Canente e di suo figlio e tu in cambio mi spiegherai perché hai affrontato le insidie di un così lungo viaggio per trovarli. Da queste parti si dice “una storia in cambio di una storia”, e così dovrà essere.

«Dunque, Canente era moglie del re latino Picus; i due si amavano teneramente e avevano un figlio piccolo di nome Lainos Picus.

« Un giorno Picus partì per un viaggio assieme ad altri compagni, lasciando il Latium, dove viveva, per cercare nuove terre fertili dove fondare una colonia. Non fece mai più ritorno e nessuno seppe più nulla di lui.

« Canente lo pianse per anni e non volle mai più altro compagno, pur essendo divenuta regina del villaggio al posto del marito. Regnò con giustizia e crebbe da sola ilfiglio nel rispetto della memoria del padre, insegnandogli ad amarlo anche se egli non lo ricordava affatto.

« Dopo alcuni anni, una notte il villaggio fu assalito da aggressori provenienti dal Nord, da un luogo chiamato Eridania, che trucidarono tutti gli uomini.

« Vennero risparmiate solo le donne, i fanciulli e i ragazzi non ancora in età per le armi furono condotti come schiavi in Eridania, ma pochi sopravvissero al viaggio lungo e pieno di stenti, alle catene, al freddo dell’inverno e alle fiere.

« Giunti al nuovo villaggio, Canente, bellissima e fiera, attirò l’attenzione di Malteo, capo di quella gente non poi così rozza. Egli se ne innamorò follemente e la sposò a forza, riconoscendo persino Lainos Picus come figlio proprio.

« Canente, ancora una volta, subì la sorte riservatale dagli dei, ma non volle mai congiungersi con il nuovo sposo e quindi non nacquero figli da quell’unione infausta. Tuttavia ella fu amata teneramente da Malteo e anche la gente del villaggio prese a benvolerla e a rispettarla.

«Intanto Lainos cresceva e in più occasioni ebbe a dimostrare il proprio valore in battaglia e la propria saggezzfa nelle decisioni importanti del villaggio.

«Malteo, ormai avanti negli anni, si ammalò, invasato dagli spiriti che lo facevano urlare giorno e notte, o, piuttosto, preda dell’aria malsana e dei miasmi che salgono da queste zone paludose.” «Dopo una lunga sofferenza, mitigata solo dalle cure di Canente, egli morì, non prima però di aver ordinato, in un breve momento di lucidità, che Lainos Picus divenisse re al suo posto.

«Il villaggio accettò con gioia questa decisione, perche già da tempo il giovane era amato e rispettato dagli Eridani. Egli fu incoronato dalle mani stesse di sua madre e del saggio del villaggio e durante la cerimonia Canente gli sussurro nella loro antica lìngua: “Non dimenticare mai tuo padre, che fu re saggio, fermo e benevolo”.

«A quelle parole accadde un evento strano e misterioso, che gli aruspici interpretarono come un segno: dal cielo scesero contemporaneamente un picchio e un’aquila e si posarono sulle spalle di Lainos.

«Egli per un attimo ebbe il potere di squarciare la nebbia dei secoli a venire e vide una fiorente città e una potente famiglia che portava il suo nome.»

«Certo conosci molto bene la storia: come puoi essere al corrente di certi particolari, di dettagli così personali?»

«Perché io sono Lainos Picus, figlio di Picus e Canente e re diEridania, straniero.»

La reazione di Ulisse a quelle parole fu indescrivibile.

Egli, che, coraggioso, orgoglioso, indomito, aveva solcato mille mari perigliosi, affrontato mostri paurosi, scongiurato malefici incantesimi, ora, con l’umiltà di un supplice, si prostrava nuovamente nella polvere, ai piedi di quel giovane re che rappresentava la fine del suo viaggio.

«Siano ringraziati gli dei, si plachi l’ira dì Nettuno, perché ho portato a termine la mia ultima missione!»

Poi, rialzatosi, si rivolse pacatamente a Lainos con queste parole: «Oh re, io sono Ulisse il greco, forse le mie avventure non ti saranno del tutto ignote. Ma una, in particolare, dovrai conoscere, perché ti riguarda da vicino. Ti prego, conducimi subito da tua madre, affinché io possa narrarvi la sorte dì Picus, tuo padre».

L’emozione e lo stupore di Lainos erano scolpiti sul suo volto, ma quando egli parlò la voce era ferma, salda come roccia.

«Seguimi, scaltro Ulisse, artefice della caduta di Troia. La fama delle tue gesta è giunta sin qui e credo alle tue parole. Il villaggio è vicino e Canente ha atteso troppo a lungo di conoscere la sorte dell’amato marito.»

Il resto del cammino si svolse nel più assoluto silenzio: le emozioni e i pensieri non potevano essere tradotti in parole.

Quando giunsero alle porte dell’abitato, Ulisse sostò un momento e conficcò con forza e rabbia il remo nel terreno, quasi a voler sfidare gli dei ancora una volta.

Poi, gli bastò scorgere da lontano una snella figura femmini le dai lunghi capelli color della notte, osservare il suo incedere fiero e aggraziato, per comprendere di avere davanti Canente.

Più da vicino, si avvide che qualche filo d’argento accendeva di riflessi la sua chioma corvina e che il viso recava le tracce di sofferenze senza fine.

Tuttavia il suo cuore rimase incantato: era la donna più bella che avesse mai visto, più bella di Calipso, di Nausicaa, di Penelope, di Circe stessa, che per breve tempo l’aveva ammaliato e gli aveva segnato il destino.

Mentre Ulisse rimaneva in rispettoso silenzio, Lainos prese per mano la madre e la condusse a sedere sul tronco di un albero abbattuto, per godere del tepore degli ultimi raggi del pallido sole morente d’autunno.

Con infinito amore e dolcezza, le spiegò chi fosse lo straniero e cosa l’avesse condotto fin lì dalla lontana Itaca.

Canente, alfine, rivolse al greco uno sguardo di un grigio lucente come il mare in tempesta e, giunte in grembo le mani tremanti, lo pregò con semplicità di iniziare il racconto. La sua voce era melodiosa e suadente come il canto dell’usignolo a primavera, e arrivava dritta al cuore.

Ulisse prese quindi a parlare, narrando del suo destino errabondo che l’aveva portato sull’isola Eea, di Circe la maga, di Picus che le aveva resistito per amore della moglie, della crudele punizione subita, dell’ultima richiesta fatta al greco di cercare Canente e il figlio e di fare loro conoscere la propria triste sorte.

Al termine del racconto la donna piangeva in silenzio lacrime cocenti e Lainos, turbato, comprendeva alfine, almeno in parte, l’apparizione avvenuta durante la sua incoronazione: suo padre stesso, sotto forma di picchio, era sceso dal cielo per benedirlo.

«Prima di partire per fare ritorno in patria» disse allora Ulisse, «voglio lasciarvi un ricordo di me, di questo giorno baciato dagli dei nel quale voi avete trovato risposte a molte domande e io ho adempiuto a un voto. Che finalmente un po di pace scenda sui nostri cuori, dopo tanta sofferenza.»

Così dicendo sfilò dal collo il prezioso monile che gli aveva ricordato la promessa fatta tanto tempo addietro e ne adornò Lainos, erede di Picus.

«Portalo sempre con te, ma, ti prego, non aprire mai il medaglione: non so cosa contenga, ma di sicuro è qualcosa di magico, di cui non hai bisogno. Al valore e al coraggio non servono artifici e incantesimi. Lascialo a tuo figlio e che si tramandi a ogni generazione futura, affinché nessuno dimentichi che Ulisse tenne fede alla parola data.»

Lainos chinò il capo per ricevere il gioiello e, contemporaneamente, per esprimere un segno di assenso alle richieste del greco.

Era sopraggiunta la fredda notte e i tre non se ne erano nemmeno accorti. Rabbrividendo sotto la veste leggera, Canente prese per mano i due uomini e si diresse verso una delle abitazioni del villaggio. Qui predispose di persona ogni cosa per dare un pasto e un giaciglio a Ulisse, il quale ringraziò con semplicità e riconoscenza, come il più umile dei viandanti.

Poi la donna si congedò con un sorriso dolcissimo e un cenno del capo e, quando si chiuse la porta alle spalle, a Ulisse parve che il sole stesso si fosse spento.

Quella notte egli non poté dormire, nonostante la stanchezza infinita del corpo e dello spirito.

Si alzò dal giaciglio, si avvolse in una calda pelle di lupo e uscì all’aperto, sedendosi davanti alle braci di un fuoco morente.

Selene, la luna, splendeva pallida e lontana, velata dalla foschia dell’inverno imminente, così diversa da come appariva nelle più tiepide notti di Itaca.

Il freddo era pungente, il fuoco non riscaldava più e Ulisse provava un senso di vuoto, di desolazione.

“Perché questa sensazione, perché questa tristezza, proprio ora che ogni cosa si è compiuta?”si chiedeva, e in quell’attimo comprese che era finita un’era, quella degli eroi, che una parte della sua vita si era definitivamente conclusa.

Il suo sguardo vagò verso l’abitazione di Canente e rimase a osservare la tenue luce del lume, fino a che questa non si affievolì e si spense.

Mancava poco all’alba quando, intirizzito ed esausto, ritornò al suo giaciglio e finalmente Morfeo1) pietoso lo accolse tra le sue braccia.

Il greco si trattenne al villaggio pochi giorni, giusto il tempo di riprendersi dalla fatica del viaggio e di fare il sacrificio a Nettuno, come Tìresia gli aveva consigliato nella profezia.

Per la prima volta nella sua vita lunga e avventurosa Ulisse sentiva di dover fuggire, da se stesso e dal sentimento travolgente che aveva provato sin dal primo momento in cui aveva visto Canente.

Non poteva guardarla senza sentire qualcosa di sconosciuto e doloroso trafiggergli il petto come una ferita bruciante.

Mai nessuna donna, né umana né dea, aveva suscitato in lui tali sentimenti. Ma non avrebbe potuto mancare di rispetto a Canente, per sempre legata alla memoria del marito perduto, offenderla con profferte d’amore, con richieste che ella non avrebbe potuto esaudire, con un sentimento che ella avrebbe potuto capire ma mai corrispondere.

La sera precedente aveva salutato Lainos, augurandogli ogni bene, e aveva guardato per l’ultima volta la madre di lui. Lasciò il villaggio il mattino dopo all’alba, senza voltarsi indietro.

Quando già il sentiero si inoltrava nel fitto del bosco, lo raggiunse un suono, un canto, una melodia struggente e dolcissima. Canente cantava per lui.

1) Morfeo, mitico figlio di Ipno (il Sonno), dio dei sogni.

Capitolo 23

«Accidenti, chissà perché non ci ho pensato prima: eravamo qui a Firenze proprio l’altro ieri! Che testa! Va be’, ragazzi, presto, cerchiamo la chiesa di San Marco, devo assolutamente vedere con i miei occhi la tomba e la lapide di Giovanni Pico, anche se conosco le parole a memoria. Sento che siamo vicini alla soluzione, ma devo trovare ancora qualche indizio.

Il medaglione… dove è finito? So ormai con certezza che Pico fu il discendente di Picus e Lainos, ma che fine ha fatto il gioiello? Era solo un prezioso monile d’oro, o aveva anche poteri magici, visto che veniva da Circe? Devo saperlo, non ci dormo la notte pensando a questa storia!»

I tre amici erano giunti a Firenze di gran carriera, dopo aver curiosato nella tomba di Canente e aver salutato frettolosamente le rispettive famiglie, ormai abituate a trovare il comportamento dei loro figli del tutto incomprensibile !

Ora la chiesa di San Marco, che ospitava la sepoltura di Pico della Mirandola, si trovava davanti a loro, vetusta e più volte rimaneggiata nella sua struttura originaria nel corso dei secoli.

Entrarono in rispettoso silenzio: il luogo era stranamente deserto, non c’erano né turisti, né fedeli. Solo un vecchio sacerdote dai capelli completamente bianchi si trascinava con passo malfermo da un banco all’altro, mettendo in ordine i messali. Al loro ingresso si voltò e sorrise.

Brando gli si avvicinò e bisbigliò: «Padre, perdoni se la disturbiamo, ma dovremmo chiederle un favore: vorremmo esaminare da vicino la tomba di Giovanni Pico. Sa, siamo studenti di Mirandola e dobbiamo svolgere una ricerca sul nostro illustre concittadino. Pensa che sia possibile?».

«Senz’altro, ragazzi, non è affatto un disturbo. L’unico problema è che la lapide è posta molto in alto, vi devo procurare una scala. Aspettatemi pure qui, torno subito. Intanto potete dare un’occhiata anche alle opere d’arte nel museo qui accanto, all’Annunciazione del Beato Angelico, per esempio. E un capolavoro.»

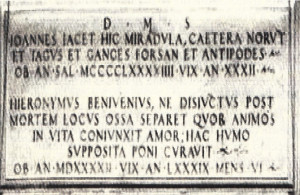

Brando annuì gentilmente, ma l’Annunciazione era l’ultimo dei suoi pensieri in quel momento. Per ingannare l’attesa, individuò la lapide di Giovanni Pico: era effettivamente collocata molto in alto e faticò non poco a leggere l’incisione, che peraltro già conosceva a memoria per averla letta sovente nei libri sulla storia di Mirandola:

Finalmente l’anziano sacerdote arrivò recando una lunghissima scala: i tre ragazzi si precipitarono in suo aiuto e la sistemarono nella posizione giusta. Brando si arrampicò lentamente, mentre Marcello e Martina reggevano l’attrezzo traballante.

«Vedi qualcosa di interessante, Picchio?» gli chiese da sotto Marcello.«La scritta la conoscevo già, ma, Martina, per favore mi passeresti un blocco e una penna? Grazie, streghina.»

Brando, in precario equilibrio, si indaffarò a riscrivere l’epigrafe su un foglio e, dopo aver finito, passò ripetutamente le dita sulle lettere incise nel marmo, lentamente, a una a una, sottolineando poi qualcosa sulle righe che aveva appena trascritto.

Fatto questo, ridiscese lentamente, assorto, aiutò il sacerdote a riporre la scala pesantissima, lo ringraziò di nuovo e lasciò una generosa offerta per la chiesa.

All’esterno, per un attimo la luce del sole li abbagliò con i raggi del tardo pomeriggio. Brando era silenzioso. Marcello, invece, era impaziente.

«Be’, allora? Perché hai trascritto l’epigrafe se la conoscevi già? Cosa siamo venuti a fare fin qui, solo per vedere da vicino una lastra di marmo?»

Brando continuava a guardare il foglio dove aveva trascritto le parole in latino e bisbigliava una sequenza di lettere senza significato.

Poi riprendeva daccapo a sillabarle, cambiandone ogni volta l’ordine; sembrava del tutto impazzito.

Dopo ulteriori pressanti richieste di chiarimenti da parte dei due amici esterrefatti, Picchio, sbuffando infastidito, si degnò di pronunciare parole sensate: «Allora, la faccenda sta in questi termini: è vero, conoscevo già a memoria la scritta della lastra, ma, guardandola da vicino, mi sono accorto che certe lettere erano incise più profondamente di altre nel marmo. Ho trascritto la frase principale:

IOHANNES IACET HIC MlRANDULA, CAETERA NORUNT ET

TAGUS ET GANGES FORSAN ET ANTIPODES

«La traduzione, per chi non l’avesse capita, è: “Qui giace Giovanni di Mirandola, il resto lo sanno anche il Tago e il Gange e forse persino gli Antipodi”, chiaro?

«Poi ho sottolineato sul mio foglio quelle lettere particolari, che sono: O, E, S, T, M, I, U, G, U, S, G, N, I, P. Devono per forza avere un significato, o non sarebbero state così diverse dalle altre!»

«Adesso non venire a dirmi che dobbiamo andare a indagare in India, o in Spagna e in Portogallo, visto che sono citati i fiumi di quei paesi! E gli Antipodi, dove stanno gli Antipodi, secondo te?» sbottò Marcello.

«Non credevo che sapessi dove scorre il Tago, Marcello. Complimenti, per una volta mi hai stupito con la tua cultura geografica! Tranquillo, non ho più alcuna intenzione di girare il mondo. La risposta è in queste lettere in ordine sparso, alle quali devo dare un significato. La soluzione, secondo me, è molto più vicina a noi, non c’è bisogno di andare agli Antipodi. Per inciso, chiamasi “antipode” ogni luogo che, per ciascun punto geografico considerato, si trovi esattamente all’estremità opposta del globo. Comunque, tornando all’insieme di lettere misteriose, secondo me potrebbe nascondere un anagramma. Ci devo pensare, devo solo concentrarmi un po’. Possiamo anche tornare a casa, per il momento. Se ci sarà bisogno di fare qualche altro viaggetto, ve lo dirò. Ce la facciamo a riprendere il treno per Bologna stasera stessa?

Capitolo 24

Erano arrivati a Mirandola a tarda notte e ognuno aveva fatto rientro alla propria abitazione, sotto gli sguardi sbalorditi dei rispettivi genitori, che, scuotendo il capo rassegnati, li avevano abbracciati con amore.

Brando si era ficcato subito a letto, dopo una doccia ristoratrice, ma non riusciva a prendere sonno.

Quelle maledette lettere gli frullavano in testa senza posa, gli danzavano davanti agli occhi, agitandolo oltre ogni dire.

Quindi si alzò sbuffando e iniziò a camminare su e giù, avanti e indietro per la stanza.

All’improvviso gli venne un’idea: si arrampicò sullo scaffale più alto della libreria, dove teneva i giochi di società, e tirò fuori lo Scarabeo. Pescò dal sacchettino che conteneva le tessere tutte le lettere che gli servivano, accese la lampada della scrivania e iniziò a combinare e scombinare in vari modi i quadretti di plastica.

«Per forza la scritta nascosta, se esiste davvero, deve essere in latino. Riproviamo. C’è di sicuro il verbo “essere” in terza persona singolare, est, ma le altre lettere dove le metto?»

Il ragazzo passò la notte alle prese con quei quattordici semplici segni che però non volevano svelare il loro segreto.

Ma all’alba, finalmente, tre brevi parole apparvero davanti ai suoi occhi come per magia. Aveva trovato la frase anagrammata!

Non ne capiva ancora il senso, ma la chiave era quella: “PUGIO SIGNUM EST”, “il pugnale è il segno”!

Come invasato, prese in mano il telefono e chiamò Martina, la dolce Martina, la sua segreta Canente.

«Pronto, ma chi è a quest’ora?» rispose assonnata e stizzita la ragazza.

«Martina, sono Brando, ciao. Scusa se ti chiamo a quest’ora impossibile, ma sono stato sveglio tutta la notte e ho appena trovato l’anagramma, la frase, la chiave!»

La ragazza, improvvisamente sveglia, gli chiese prontamente: «Allora, cosa vuol dire, che frase è, presto, dimmelo!».

«“Il pugnale è il segno”, questa è la frase, anche se davvero non ho la più pallida idea di cosa c’entri un pugnale. Non abbiamo mai trovato da nessuna parte traccia di pugnali nella nostra indagine. Eppure le lettere hanno un senso compiuto in latino solo se composte in quel modo preciso. Ora dormi ancora un po’, e scusami di nuovo per averti svegliato a quest’ora assurda, ma morivo dalla voglia di dirtelo.»

«E chi riesce più a dormire adesso? Che ne dici di un bel bombolone caldo e di un cappuccino? Mentre mi preparo, chiama anche Marcello. Ci troviamo davanti al liceo tra mezz’ora, va bene?»

«Va bene, streghina. A tra poco.»

Brando riagganciò e chiamò anche Marcello, che, dopo aver proferito qualche parolaccia irripetibile riguardo all’orario da caserma in cui era stato svegliato, si dichiarò comunque d’accordo sull’appuntamento di lì a mezz’ora in piazzetta San Francesco.

Il ragazzo non ci aveva capito molto della spiegazione di Picchio: cosa c’entrava poi un pugnale in tutta quella benedetta faccenda? In ogni caso, un bombolone caldo e un cappuccino erano sempre un buon inizio di giornata! Buttò le lunghe gambe giù dal letto e iniziò a vestirsi velocemente, le treccine da rasta più che mai scompigliate. Forse, prima dell’autunno, le avrebbe tagliate, cominciavano a stufarlo, era ora di cambiare look.